異なる2種類の水もと仕込みで醸されたチャレンジ酒!

こちらは「水+生米」による水もと仕込みver.!

川人社長と出会ったのは、数年前のSmil日本酒というイベントの時だったかと思います。

熱い男という印象でした(笑)、「ぐっさん、いつか組んでやろう!!」と声をかけて頂いたのを覚えてます。

僕も20年前に軽自動車で香川県へ旅したことがあり、思入れもあり...。

川人社長もお母様が新潟県新発田市の方で、これまた縁があるというか。

「ぐっさん、香川か新潟にどっちが先に行くか勝負だ!」みたいなこと入れて、お互いタイミングつかず(笑)

少しづつ当店も体力をつけることができてきて、改めて連絡を取り蔵へ行ってきました。

懐かしい風景、変わらない人の温かさ、大好きな香川県のお酒、川鶴を頑張って伝えていきたいと思います。

創業130年を迎えた川鶴酒造。

今まで培ってきた歴史とこれからの川鶴を示すべく、大きなチャレンジを行いました。

蔵内に存在する非常に優良な酵母と天然の乳酸菌の力を借りて、

「水もと仕込み」「酵母無添加」「瓶内二次発酵」にチャレンジ!

新たに挑戦可能となった環境を活かし、自然界と向き合って醸しました!

お酒は酵母菌の働き(増殖)によって造られますが、その酵母菌が安全に増殖するためには「酸性環境」が必要です。

清酒酵母は他の微生物や雑菌と比べて酸性環境に強いため、いかに「酸性環境」を作り出して雑菌類を淘汰させるかがポイントとなります。

現代では「醸造用乳酸」を添加するのが一般的ですが、かつては天然の乳酸菌の活動を利用して乳酸を得る仕込みが普通でした。

いわゆる「きもと」「山廃」「菩提もと(≒水もと)」と呼ばれる仕込み製法です。

このうち「菩提もと(≒水もと)」は、「そやし水」という乳酸発酵によってできる酸っぱい水を製造し、

それを使って酵母を育成する手法です。古くは室町時代中期に開発されたといわれています。

現代では、2種類のそやし水生成法が復刻・確立されています。

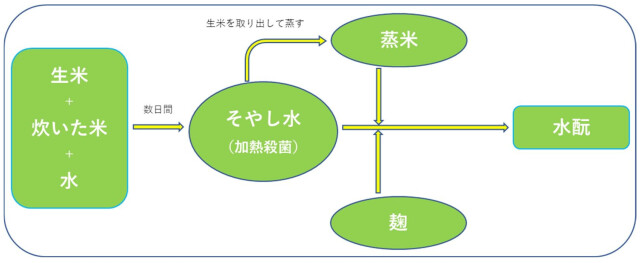

(1) 奈良の製法【生米】 ※こちらのページのお酒でチャレンジ※

中世の酒造りに関して記録されている技術書『御酒之日記』にしたがって製造されています。

使用する米の一部を炊き、よく冷ました上で残りの生米の中に埋めます。

全体を水にひたして温暖な環境に3日ほど置くと、そやし水ができます。

その後米をそやし水から取り出し、蒸して再びそやし水に戻して麹を加えます。

1-2週間ほど経つと菩提もと(≒水もと)の完成です。

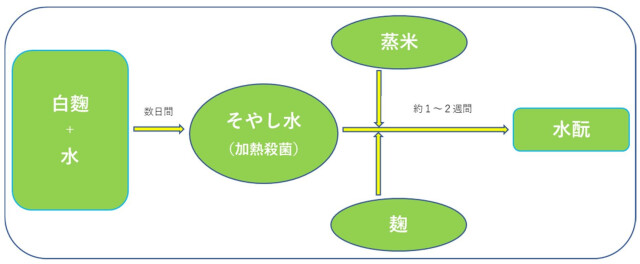

(2) 岡山の製法【麹】

真庭市勝山にある蔵元が所蔵していた『日本山海名産図会』という古文書の記述をもとに、

独自のそやし水の造り方が生み出されました。

米の代わりに少量の米麹を用いそこに水を加えてそやし水を製造します。

10-20日ほどで出来上がったそやし水を加熱殺菌し、蒸米と麹を加え、約1-2週間で菩提もと(≒水もと)が完成します。

今回は、上記(1)(2)それぞれの製法を取り入れ醸し上げたチャレンジ酒です。

どちらも原料米、精米歩合は同じで、「酵母無添加」「瓶内二次発酵」で醸し上げました。

両者に共通しているのは・・・

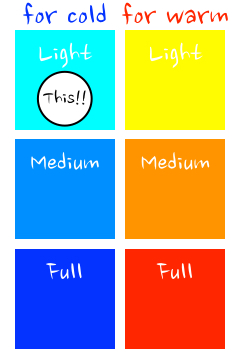

舌を心地よく刺激する微細なシュワシュワとともに、天然の乳酸菌・蔵付き酵母由来の複雑かつ奥深い味わい!

なめらかでかつクリアな甘味もしっかり感じられて、それでいてアフターには心地よいドライ感が広がる。

そして、そこに上記(1)(2)それぞれの特徴が加わります。

実際試飲しましたが…、正直言って文字では伝えきれない程レベル高い!笑

どちらも個性的で面白い表情で、特徴的な味わい。

…というわけで、実際に飲んでみてその違いをぜひお楽しみください。

杜氏の羽豆くん曰く「酒米からの味わいを引き出すには、水もとは可能性を大いに感じる仕込みとなりました」

これからの川鶴に期待です!!

ちなみに、名称の「NORA」は、N:natural (自然) ・O:original (原点) ・R:refine (洗練する) ・A:aeonian (永遠に)

という意味が込められています。

※こちらのページのお酒は、上記(1)で醸されたお酒です※

| 原材料 | 米(国産)・米麹(国産米) |

| 原料米 | 香川県産オオセト |

| 精米歩合 | 55% |

| 日本酒度 | -22 |

| 酸度 | 2.1 |

| 度数 | 12度 |

| 蔵元 | 川鶴酒造 (香川県) |